- トップページ

- ニュース・トピックス

- 文科省、新契約モデル試行で産学共有特許の課題解決

ニュース・トピックス

文科省、新契約モデル試行で産学共有特許の課題解決

日刊工業新聞電子版

(2017/7/27 05:00)

- 文部科学省

- 特許

- 大学発ベンチャー

文部科学省は、産学共同の研究成果でも、貢献度によって大学単独特許になるなどの新たな契約モデルを試行する。共有特許では大学発ベンチャー(VB)設立が難しいといった課題のほか、企業の防衛特許に使われて実用化していないなどの問題解決が狙い。当初は“包括同意”契約を結び、状況に応じ柔軟に対応するといった仕組みを考えている。

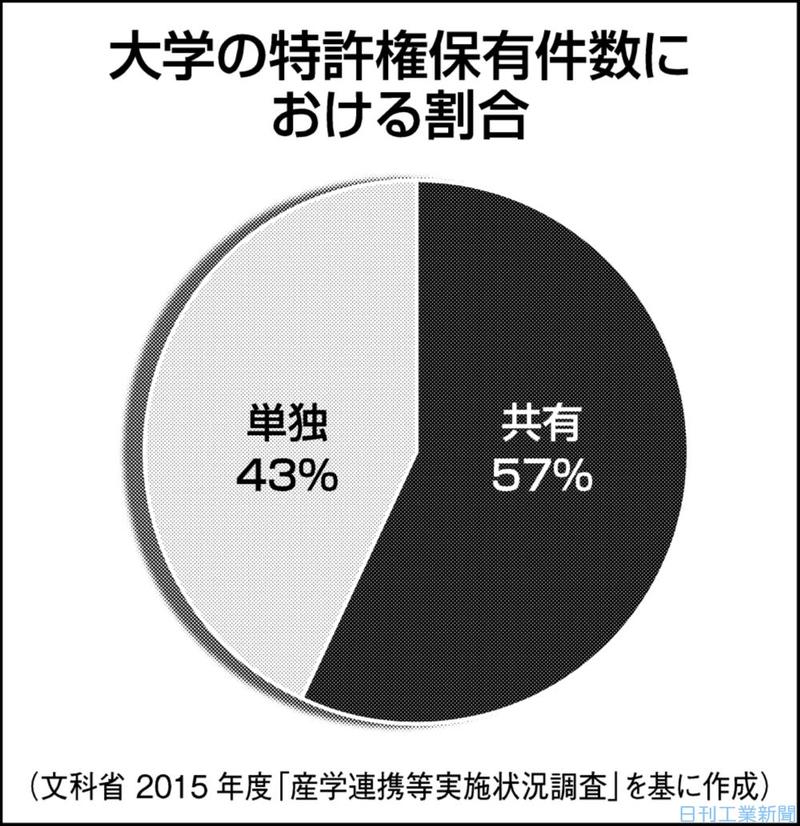

産学共同研究の成果は多くが共同出願・共有特許となる。背景には、双方の研究への寄与分を確定せず、特許費用を企業が負担する慣習がある。日本の大学が保有する特許は、共有特許が6割を占めているという。

しかし相手企業が実用化しない場合、大学は他企業へのライセンスやVB設立を希望しても、企業同意が得にくく特許活用ができない課題がある。

産学連携プロジェクトで生まれた最重要特許であっても、実用化は16%という調査があり、阻害要因をなくす必要がある。

文科省では柔軟に対応できる包括同意の契約を検討している。成果によって、「寄与の大きい産学どちらかの単独特許にする」「企業の目的がデータ取得などであれば、第3者へのライセンス可とする」「企業が他社ライセンス不可の独占実施権を主張する場合、不実施補償として大学に対価を払う」などが選べるイメージだ。

まず産学1対1の契約モデルを一部大学で試行。次いで1対多のコンソーシアム型でも検討していく。